新闻中心

新闻中心 新闻中心

新闻中心本文转自:北方新报

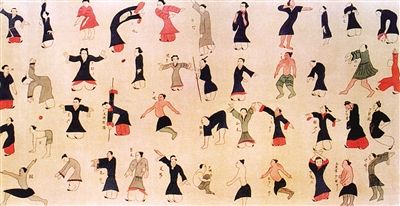

| 湖南长沙马王堆三号汉墓出土的《导引图》(高清修复图) |

《诗经·大雅》中的“弓矢斯张,干戈戚扬”,道出射箭在古代的重要地位。商周时期,贵族子弟接受“六艺”教育,“射”既是军事技能,更是高强度的全身运动。考古发现,战国时期部分强弓的拉力可达二石左右(按战国量制换算,一石约相当于现在的30至36公斤)。据《吕氏春秋》记载,战国时期的齐宣王所用的弓为三石,折合现代重量约为90多公斤。《礼记·射义》记载,孔子在矍相圃主持射箭比赛,参与者需“进退周还必中礼”,拉弓时侧身转腰,肩胛骨下沉,腰背如满月紧绷,一套动作堪比现代负重的核心训练。西汉名将李广“射石没羽”的典故,则印证了长期射箭能练就惊人臂力的事实。

“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”《论语》中孔子描述的春日踏青,是古人最普及的健身方式。此外,魏晋名士嵇康在《养生论》中主张通过登山践行养生理念。唐代文人尤其钟爱登高,杜甫《望岳》中“会当凌绝顶,一览众山小”,记录的不仅仅是观景心情,更让我们看到了古人对于攀登、对于挑战体能的热爱。据《唐六典》记载,每到重阳节,全城人争相攀登长安的乐游原赏菊,热闹非凡,登山能够锻炼心肺功能、增强下肢力量。

东汉名医华佗创编的五禽戏,是中国最早有文献记载的系统健身法。《后汉书·华佗传》记载:“吾有一术,名五禽之戏:一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟。亦以除疾,并利蹄足,以当导引。”这套动作模仿动物姿态,虎戏练骨,鹿戏练筋,熊戏练脾,猿戏练灵敏,鸟戏练呼吸,与现代功能性训练理念不谋而合。

1973年长沙马王堆出土的《导引图》,上面绘有44个不同姿态的人物,有的弯腰扩胸,有的踮脚踢腿,甚至有类似现代瑜伽的“倒立”动作,旁边文字注明“引聋”“引项”,说明能缓解耳鸣、颈部不适。古代民间的健身活动更接地气。《东京梦华录》描写北宋汴京的瓦舍勾栏“有击丸、蹴鞠、踏索、上竿”,这些可都是考验体能的运动。其中“踏索”即走钢丝,表演者在悬空绳索上行走、翻身甚至倒立,平衡能力堪比现代体操运动员。明清时期流行的“抖空竹”,看似轻松,实际上其对肩颈和手臂力量要求很高。《帝京岁时纪胜》记载,北京人春节期间“抖空竹,拉线有声,如筝鸣”,高手能同时操控三个空竹,做出“满天飞”“仙人跳”等动作。南方的“赛龙舟”更是集体健身典范,《荆楚岁时记》说端午竞渡时“舟人皆作武士装,鸣金鼓,齐奋棹”,划手需同步发力,全身肌肉协调配合。划龙舟是一项全身性运动,能有效锻炼上肢和下肢肌肉群,每小时可消耗400~600卡路里热量。

古人也注重“健脑”。围棋,在春秋战国时期就被视为“手谈”。《论语》中“不有博弈者乎?为之犹贤乎已”,将下棋与健身相提并论。东汉班固在《弈旨》中分析:“局必方正,象地则也;道必正直,神明德也;棋有白黑,阴阳分也。”认为下棋能锻炼思维逻辑性,相当于现代“脑力瑜伽”。北宋宰相王安石是围棋爱好者,他在《棋》诗中写道:“莫将戏事扰真情,且可随缘道我赢。”道出下棋时心态调节的作用。现代科学研究证实,围棋对弈时大脑需高速运转,能增强记忆力和专注力,这与古人“弈者多长寿”的观点不谋而合。

古人将运动与生活、礼仪、养生相融的古老智慧,至今仍在滋养着现代人的健康理念和运动生活。(据《西安晚报》)